12月12日,青海师范大学马克思主义学院2024级学生余航泽,整理了一组冬季青海雪景的照片发给浙江的家人。这组照片拍摄于海北藏族自治州海晏县,远山白雪皑皑,让初来青海读书的南方学子惊叹万分。

12月7日,青海师范大学思想政治理论课实践基地与青海师范大学《“两弹一星”弘扬与传承》国家一流实践活动课程实践基地揭牌,首批100余名大一学生以实地参观、峥嵘岁月体验的形式上了一堂思政实践课。

在思政实践课的第一站原子城纪念馆,同学们仔细听着讲解人员的讲述,或拿笔记录或拍下照片认真研读。当讲解人员讲到“东方巨响”——我国第一颗原子弹和第一颗氢弹试验成功震撼人心的场面时,同学们不禁鼓起掌来,感受着“两弹一星”精神的伟大。

“我是第一次来到这个纪念馆,没想到这么震撼。各种各样的模型和模拟声光装置让大家身临其境。回到学校后,我会和其他专业的同学分享,把思政实践课上学到的知识和领悟到的精神,分享给身边的朋友。”2024级马克思主义学院思想政治教育专业陈颖墨说。

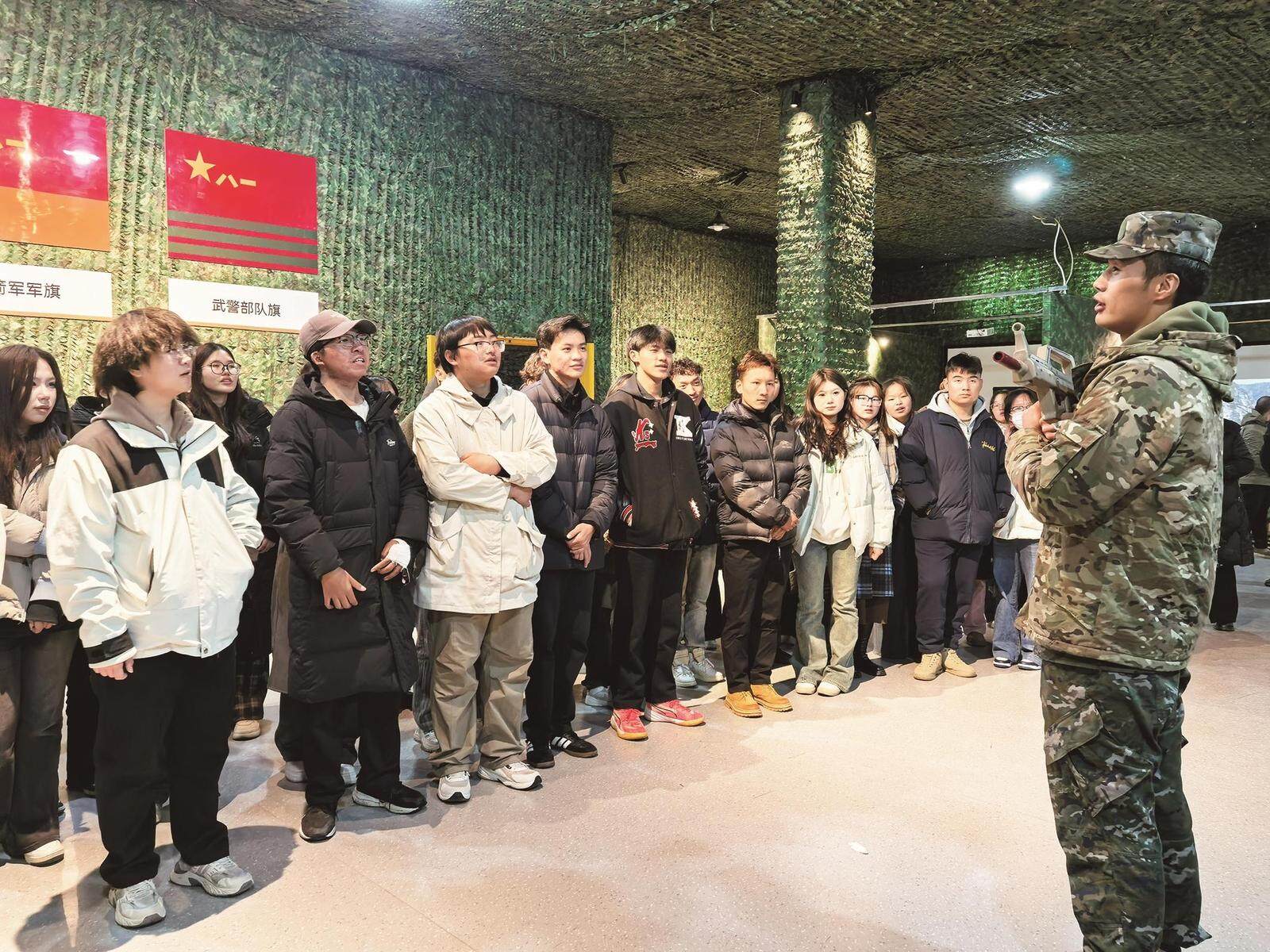

一个多小时的参观学习,让马克思主义学院的大一新生补足了精神之钙。随后,同学们来到海北藏族自治州全民国防教育基地十厂区接受峥嵘岁月的体验教育。在教官带领下,同学们来到模拟枪馆和手榴弹投掷基地。

想体验射击,可不是那么简单的。“有谁知道我国突击步枪叫什么?”教官提问。“95式步枪。”学生中有人说道。“95式首次亮相是什么时候?”教官示意学生举手回答,同学们认真思考着答案。

“是在1997年,作为中国人民解放军驻港部队的配用武器首次公开露面!”教官普及国防知识,同学们记在心中。表现优秀的同学首先获得了射击的机会,射击环数不达标的同学接受了30个俯卧撑的惩罚。

一堂行走的思政实践课,欢笑声不断。“通过这样的方式,我学到了很多国防知识,也认识到团队协作的重要性。希望学校能多组织这样的课程,让我们的思政课活起来,在潜移默化中学习知识。”2024级马克思主义学院思想政治教育专业杜治成一天的学习笔记满满当当。

午餐是一次忆苦思甜的过程,菜品都是按照以前厂区职工的菜谱烹饪。之后的实践课来到了青海湖生态博物馆。

“青海湖裸鲤原来长这个样子,他没有鳞片是因为要适应青海湖的咸水条件。青海有着丰富的野生动物资源,当地的老百姓爱护动物、保护动物,人与自然和谐相处。”余航泽说。

让思政课“行”在路上“走”入心里。青海师范大学马克思主义学院党委副书记、院长方立江介绍,青海师范大学把新时代弘扬传承“两弹一星”精神作为实践思政品牌,实践思政课已实现马克思主义学院学生全覆盖。

“学院开设了全校性的‘两弹一星’精神选修课, 获批国家一流实践活动课程。还开发了“两弹一星”精神虚拟仿真软件,开设了线上课程和专题研究方向,为‘两弹一星’精神研究宣传培养高层次人才。实践基地的成立就是要让学生们传承红色基因,传承革命精神,用心体验先辈们艰苦创业、无私奉献的光辉事迹,把实践结果转化为努力学习、健康成长,将个人奋斗与国家民族利益紧密结合起来,激发爱国、报国志的强大精神动力。”方立江说。